近日,湖北大学新能源与电气工程学院张旭副教授团队在国际顶级期刊《Nature Communications》发表题为《Amphoteric coplanar conjugated molecules enabling efficient and stable perovskite/silicon tandem solar cells》的研究成果。湖北大学为第一单位,硕士研究生杨丹为论文第一作者,湖北大学张旭副教授,中国科学院大连化学物理研究所王开研究员、刘生忠研究员和上海大学马静副研究员为共同通讯作者。

图1 论文首页

钛矿/硅叠层太阳能电池(TSCs)因兼具高效率与低成本潜力,被认为是未来光伏产业的重要发展方向。但如何在纳米纹理化硅基底上沉积厚度达1μm的宽带隙钙钛矿薄膜,并保持优异的光电性能,是制约TSCs效率与稳定性的难点与挑战。

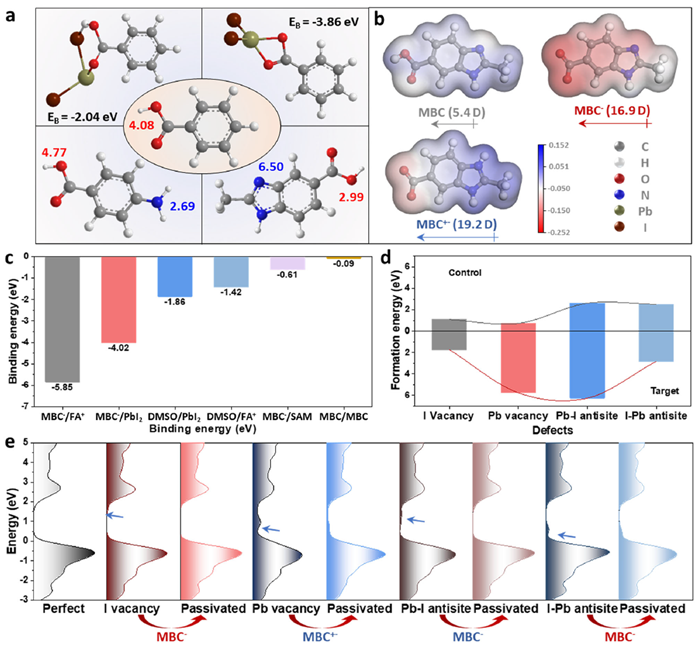

本研究创新性地设计了一类两性共面共轭分子,并选取2-甲基-3H-苯并咪唑-5-羧酸(MBC)作为代表性添加剂。MBC分子兼具羧基(–COOH)和咪唑环(–C3N2H3)功能团,其酸性和碱性特征可同时与带正电和负电的缺陷相互作用,从而实现对浅能级与深能级缺陷的协同钝化。同时,MBC的π-堆积作用和较大的分子偶极矩,使其在钙钛矿晶体生长过程中能够与前驱体物种及晶面发生强相互作用,既能延缓结晶速率、促进择优取向,又能有效降低界面无序与应力,从而获得晶粒更大、取向更优、界面更平整致密的高质量薄膜。

图2 MBC的分子设计及理论机理

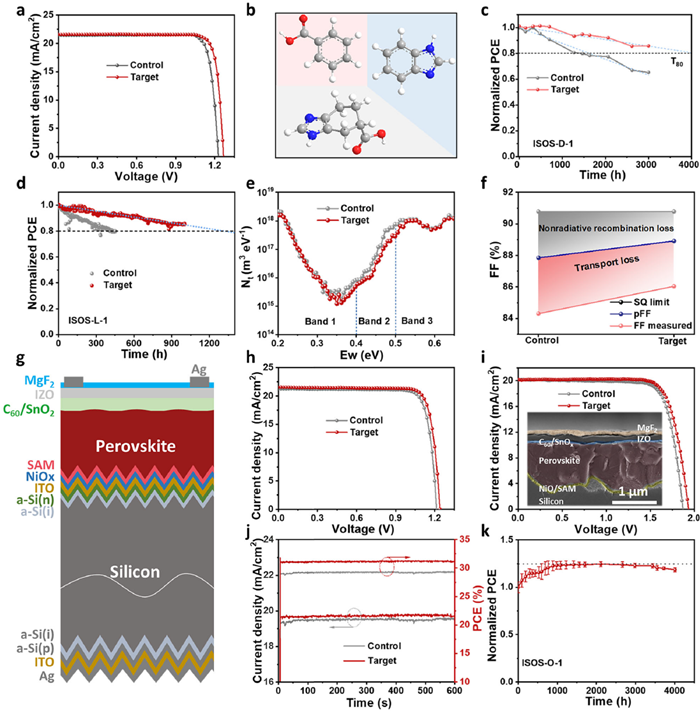

基于此,研究团队通过MBC添加剂,将单结钙钛矿电池效率优化至23.56%,且电池器件展现出23.22%的稳态效率、1300小时的光照稳定寿命以及超过4000小时的环境稳定寿命。最终,研究团队成功制备了基于MBC的钙钛矿/硅叠层电池,效率高达31.57%(经第三方认证为30.24%),稳态功率输出为31.10%,并在户外条件下实现超过4000小时的稳定运行,表现出全球领先的效率与耐久性。该成果不仅为钙钛矿光伏功能添加剂的分子工程提供了新范式,也为叠层电池的规模化应用与产业化发展提供了坚实的理论基础与技术支撑。

图3 钙钛矿单结和钙钛矿/硅串联器件性能

张旭副教授长期致力于光电材料和太阳能电池的研究,着重于钙钛矿太阳电池的结晶动力学、相转变动力学、钙钛矿/硅叠层电池与低成本太阳电池等光伏器件的设计与制备。近年来,在Nat. Commun.、Energy Environ. Sci.和Adv. Mater.等国际顶级期刊发表SCI论文20篇,总引次数达3800余次,6篇论文入选ESI前1%高被引论文。

(审稿:廖良才)